在玛丽莲·梦露的出生星图上,T三角格局非常凸显。今日头条中,作者叙述了T三角如何在她的童年生活显现,本文是第二篇,讲述了这组相位在主人公成年生活里的不断重复。

讽刺的是,人生早期经历的一系列相互矛盾的观念和事物,一方面在玛丽莲心中激起负罪感,一方面也缔造了她其后极具魅力的矛盾气质。成年后的玛丽莲,继续用不同的方式演绎着她T三角的能量,其中难免老旧模式的重复,但更不乏创造性的运用。

玛丽莲第一段婚姻缔结于她刚刚年满16岁(彼时的法定婚龄)的一周后,持续四年。她早早投身的婚姻原因很简单——“这样我就不用再住孤儿院了”;不过她的正规教育也因此在高中二年级中途便结束了。此后她一直对半途而废的教育经历耿耿于怀,担心自己低人一等,益发加重了她的自我怀疑。

深恐被遗弃的玛丽莲婚后一度努力扮演一个好妻子,其前夫詹姆斯·多尔对这段婚姻总结道:“只要她依赖我,我们就相处的还不错。”

然而,玛丽莲生命内核中寻找自我的渴望正日渐苏醒。1945年,詹姆斯驻海外服兵役期间,被迫独立生活的玛丽莲意外地在为广告和军事杂志拍摄照片的摄影们的镜头前,发现了自身的资源和天赋。

摄影师拉兹洛·维林格说:

“一看到照相机——任何一部照相机——她就变得神采飞杨起来,完全变了一个人。拍摄刚一结束,她就恢复了原先不太有趣的姿势。她有一种唤起他人同情的本事,她将这种天赋发挥到了最大限度,就连她身边的人以及了解模特的人也都对这种‘救救我’的姿态信以为真。”

这段描述可谓精准诠释了玛丽莲一宮的海王星向外部世界展现的影响和气质。

但玛丽莲对待在镜头前的表演也是一丝不苟的。摄影师康诺弗说,他想不起还有哪位模特能像玛丽莲一样对自己那么挑剔,也不记得有谁会那么急切地仔细查看每一份印样、每一张底片和成片,试图找到任何一点细微的瑕疵。她不断地问康诺弗:“我这里是怎么回事?”或“太糟糕了,我究竟哪里出了问题?”

在土星的严苛要求下,她对失败或不完美的恐惧,昭然可见。

对即渴望与他人连接,又深惧这种连接的脆弱性的玛丽莲来说,镜头似乎成了理想的保护屏障,让她可以肆意想象自己在与不知名的崇拜者沟通;而身体也代替令她深感自卑的智性,成为展示自己的“语言”。当胶卷被装进相机、快门咔咔作响时,活力、灵动、擅于模仿的太阳双子座,一下子就焕发出了生命力。

玛丽莲有着非常大的依赖性,但对于寻找自己,她也有着非凡的勇气。随着做模特儿获得的经济独立,以及更多人际关系进入到生活中,玛丽莲意识到自己无法只做一个家庭主妇,第一次婚姻也随着她开始进军好莱坞而终结。有意无意地,她开始朝着的格蕾斯早年间烙印在她心上的那个形象迈进。

1946年,进入福克斯公司后的玛丽莲 “非常渴望参加工作”( 经纪人哈里·菲利普语)。尽管公司不做要求,但她还是天天去公司报到,学习历史服装和当代服装、面料和束身衣的知识。只要是拥有她渴望学到的知识的人,只要是能够在灯光、移动镜头、措辞或者发音方面给她讲解上5分钟的人,她都会向对方请教一番。

后来与玛丽莲成为毕生挚友的化妆师艾伦·斯奈德,一眼就看到了她甜美外表下的实质:

“她极度渴望尽量多学一些东西。我一下就看出了她非常没有安全感,尽管她当过模特,但她并不认为自己是一个美人。我费了很多口舌才说服她,让她意识到自己具有的那种天然的朝气和美丽,让她意识到自己能在片子里得到多么充分的利用。”

斯奈德同样在玛丽莲身上看到了“坚定的决心”,以及面对每个星期都“得不到调遣”的失望时表现出的勇气。她固执地尽最大努力学习着一切自己一无所知的知识,与此同时一直面对着这样的失望。

这一时期的玛丽莲,既不相信别人对她的爱,也不相信自己拥有才华。她一边培养着对事业的强烈渴望,一边怀疑作为女性自己是否有能力凭借自身条件得到别人的接纳。

早年与T三角模式相呼应的经历所形成的内在信念,如同磁铁一般,令她不断将典型的土星式人物吸引到自己的生命中。

一方面,这些权威的确不遗余力地以自己认为正确和严格的方式指导着玛丽莲的演艺技能,甚至生活方式;另一方面,玛丽莲为取悦这些权威,不惜交出自我,以致最后成为了对方权力的“牺牲品”。

但正如定义了“强迫性重复”的弗洛伊德所言,个体心灵不断重复与过去经验情感相同或相似的经历,是在努力学习获得某种掌控感,进而能从中超越或改变。某种意义上,这些经历也是她必经的“命运”。

在此简述三段经典地反映了玛丽莲重复T三角格局的重要关系。

戏剧指导:娜塔莎·莱特斯

为玛丽莲指导过6年戏剧表演的娜塔莎·莱特斯,独断专行、严厉苛刻。她拥有艺术和文学领域的知识素养,对年轻演员的纠正一丝不苟,但也总在他们面前采取一副高高在上的腔调,不允许对方提出自己的观点或异议。

娜塔莎在指导玛丽莲时,只是不断地指出她身上的缺点,并且利用他们之间存在的巨大文化鸿沟对后者实施了一种精神上的控制。她的做法反而促使玛丽莲更加相信自己的肉体、性魅力是自己最重要的(也是仅有的)资源。

娜塔莎对玛丽莲的很多指导事实上限制了她自身才能的发挥,比如夸张的吐字方式,说话前先摆好口型、对每一个音节过分强调等讲话的怪癖,使玛丽莲招致了专家的诟病。

在拍摄片场,娜塔莎对表演的干预,也令导演和制片人多有不满,许多人都看到玛丽莲在表演时总是非常紧张娜塔莎的任何一个眼神或暗示。

人们或许不禁要问,没有这个严苛、刻板、挑剔的老师,玛丽莲会不会表现的更好?然而,某种意义上,这样的关系是玛丽莲无意识之需,想要客观审视其影响绝非易事。

这段关系不仅持续六年之久,其间玛丽莲还一度为娜塔莎向电影公司争取薪资,即使后者的薪酬在自己之上,她也毫无妒忌,只是说:“我不在乎钱,我只想成为了不起的人。”

从占星心理的视角看,娜塔莎亦是激活玛丽莲内在的T三角格局不可或缺的重要一环。娜塔莎临终前的一段话,不由让人联想,在海王星充满迷惑性的面纱之下,玛丽莲或许才是真正“操控”这一切的人——

“真希望我拥有玛丽莲十分之一的聪明。事实上,我的生活和情感在很大程度上都被她捏在手心里。我比她年长,我是她的老师,可是她知道我对她的依恋有多么强烈,她就如同任何一个年轻的美人那样充分利用了我对她的情感。她说过自己是一个可怜人。唉,事实正好相反,跟她在一起,我就在不断地否定自己。”

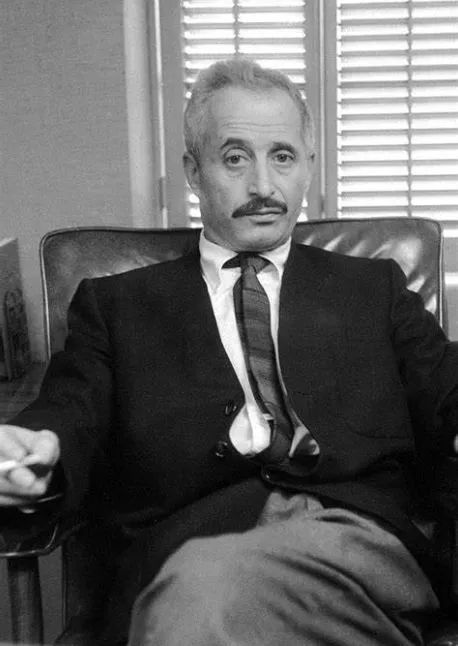

导师:李·斯特拉斯伯格

玛丽莲自身的成长,第二次婚姻的影响促进她终结了与娜塔莎的关系。最重要的是,她为自己找到了一位更有力的土星权威——美国最著名也最具有争议性的戏剧教师:李·斯特拉斯伯格。

李身材矮小瘦削、充满激情,为人严厉,在自己的世界里是一个不容争辩的独裁者。在很多学生面前他都摆出一副冷漠、极其严峻的态度。伊利亚·卡赞说过:

“面对他雄辩的口才、饱满的情绪,演员们都表现得很低声下气。演员们越天真、自我怀疑越强烈,李对他们的影响力越大。演员们越有名气、越成功,李对权力的胃口越大。他在玛丽莲·梦露的身上看到了最完美的受害者和皈依者。”

颇为有趣的是,李主张的即兴表现方法是对表演者隐私的利用。他对年轻人、明星、患病之人和情感脆弱的人都很容易产生兴趣,尤其看重极度敏感的演员。探索挖掘自己的过去正是李给玛丽莲·梦露布置的任务。李的这些特质和风格,几乎可以说是玛丽莲天蝎座土星的完美外化了。

李的女儿苏珊评论道:“玛丽莲之所以会被我父亲吸引是因为她理解人性,尽管她没有接受过多少正规教育,她立即就接受了他的建议。人性——尤其是她自己的——令她感到着迷。他们的相遇、合作的确是注定的。”

李鼓励玛丽莲打开自己潜意识的建议,总体而言是明智的,对玛丽莲产生了一定的吸引力。

但考虑到每个人探索内心时都应当遵循自己的时间规律和节奏,如果出于对权威人物的敬意而进行这一活动,而且成为帮助一个人实现有形目标的工具,不免有些可悲,也可能令当事人面临风险。不过玛丽莲还是找到李认可的精神科医生,开始进行心理治疗。

不仅如此,李在某种意义上还为玛丽莲提供了一个“家”。此后余生中,她都与李、他的夫人宝拉保持着密切联系,常和他们一家人共同度过重要的节日。宝拉也取代娜塔莎成为在片场陪伴玛丽莲的人,而且更像母亲般的陪护和关爱。后期玛丽莲每每出现严重的情绪问题时,都非常依赖宝拉给予的安慰。

必须承认的是,这段关系中同样存在相互利用的成分。后期李尤其利用了玛丽莲的依赖,不断为宝拉和自己争取金钱上的利益。

1960年对玛丽莲来说是艰难的一年:和米勒的第三次婚姻岌岌可危;玛丽莲影视公司最终接受了福克斯的合并;对她来说还算长久的几段感情或者濒于破裂,或者突然被打断了。

陷入极度孤独的她,开始频繁求助于在她看来能够像慈父般提供她所需要的保护、拯救她于水火中的拉尔夫·格林森——玛丽莲在洛杉矶就诊的精神分析专家,也是人生中最后一位对她产生重要影响的土星权威。

精神分析师:拉尔夫·格林森

彼时的格林森备受好莱坞明星推崇,治疗的明星人数众多,这群患者碰到的问题令他感到着迷。二战后的美国,精神分析和精神病治疗都大行其道,尤其是富人区,同精神分析师的日常会面成了有钱人的家常便饭。拥有医学学位和精神分析师资格证的格林森在整个50年代的十年间,拥有了很多贝弗利山的名人客户。

但格林森大量的文章和讲稿都显示出,他不只希望获得专业领域的认可,更渴望得到普罗大众的关注。为此他致力让各种严肃的问题变得通俗化,并充分运用自己出色的演讲才能成为了一名颇受外行欢迎的讲师。

他在这类活动中的言行举止非常适合好莱坞这个世界娱乐的中心,常常在讲座中频频语出惊人,说出一些不符合严肃治疗师身份、更适合出现在脱口秀节目中的论断。

一些比较严厉的批评者坚信格林森撰写很多文章都只是为了博得外界的关注(从而获得新的客户),他渴望的是掌声,而不是富有创造性的严肃工作。

了解上述背景,我们对他在与玛丽莲的分析工作中,会出现那么多违背的心理治疗乃至医学伦理的行为,也就不那么惊讶了。

格林森似乎对玛丽莲完全着了迷,以至完全不和患者保持职业距离。他把玛丽莲带到家中进行治疗,要求自己的孩子把这位患者当朋友对待,为响应玛丽莲的需求随时取消与其他客户的安排;另一方面又在公开演讲中肆意谈论玛丽莲的情况。尽管他没有使用真名,但以玛丽莲当时的知名度和他交代的细节,提不提名字都无所谓了。

他对玛丽莲的情感投入也到了危险的地步——认为患者“可怜”,“同情”她,断定她“经常以失败告终”。

这些措辞更像是出自自鸣得意的老师,而不是一名理智的心理咨询师。玛丽莲只要人在洛杉矶,必定和格林森会面,咨询次数从每周五次增加到每周七次,格林森认为“主要是因为她很孤独,没有人探望她,要是我也不跟她见面的话,她就无事可做了”......

格林森的治疗方法造成了灾难性的后果,他没有引导患者培养起独立性,恰恰相反,他让她的一举一动都完全依赖于自己。更糟糕的是,格林森在治疗中还经常依靠药物的作用作为精神治疗的辅助工具,给患者开出(或要求患者的内科医生开出)巴比妥酸盐药物或当时流行的镇静剂。

由于在当时的年代,人们对药物上瘾的危害还知之甚少,玛丽莲为克服拍戏时的严重焦虑,缓解生活中的精神痛楚,本已形成了对安眠药和镇静剂的依赖。

唐纳德博士在传记的最后,不惜笔墨,大量引述警方和医生的书面记录,对玛丽莲的死因提出合理质疑:她的突然离世,很可能是在痛苦求助时,被灌注过量的、与她自服药物相冲突的药品所致。

我们不能说格林森没有对玛丽莲提供任何帮助,但当代任何一位心理学者都不难看出,后期他们之间的关系已经完全偏离了精神分析的本质。从占星学的视角,这段关系所折射的土星、海王星的阴影面更是令人唏嘘。

外化了T三角顶点行星-土星的格林森,本该支持、帮助玛丽莲收回外在投射,发展、巩固自身内在权威,构建、夯实生命结构和秩序。然而,他不仅严重忽视了玛丽莲本就容易上瘾的身心特质,还如同海王星的阴影形象一般,暗中削弱玛丽莲的自我力量,用确保她一直停留在受害者状态的方式,满足自己“拯救者”这一隐蔽、傲慢的ego。

临去世前,在朋友们,尤其是一直深爱她的乔的帮助下,玛丽莲已经开始意识到这段关系对自己的消极影响,决心开始与之分离。遗憾的是,在生命的大剧场上,她被迫提前离场了.......

(唐纳德博士非常详细地记述了玛丽莲离世前数日到数小时的生活轨迹、相关人员证词,坚定地批驳了有关玛丽莲自杀的谣言)。

(未完待续)

版权声明:转载文章由作者授权发布于若道平台。 薇安 全职心理占星师、ISAR认证占星师(2016年获得)、若道兼职助教 北大心理学硕士、MBTI国际认证施测师 若道认证生时校正资质及COAC高阶资质毕业生 微信ID:weianhuilai 公众号:献给鲸鱼Alice的电台